〚ニュース〛障害業界

□福祉人事.comのSNSでも注目ニュースを配信中!

Instagram / X(旧Twitter) / Facebook

★今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★

このページでは、福祉業界の「障害分野」に関わるニュースについて紹介をしていきます

■本ページのアジェンダ

・障害業界の週ごとの注目ニュース

□2025年10月20日~10月26日の注目ニュース

福祉・介護業界では、採用難・人手不足が続く中で、「働きやすさ」や「多様性」「地域とのつながり」をテーマにした取り組みが各地で広がっています。

今週は、採用ブランディング・ダイバーシティ・看護人材のキャリア転換・障害者雇用支援といった観点から、人事担当者が押さえておくべき5つのトピックをピックアップしました。

① 【渋谷ヒカリエ】障害の有無を超えて“共に学ぶ”——「超福祉の学校@SHIBUYA 2025」開催

渋谷ヒカリエを舞台に開催される「超福祉の学校@SHIBUYA 2025」は、「誰もが共に学び、働き、暮らす社会」をテーマにしたイベントです。障害の有無や年齢、性別、立場を超え、福祉・ビジネス・テクノロジーが交わる場として注目されています。企業・自治体・NPO・教育機関が連携し、インクルーシブな社会づくりに向けた実践的なトークや展示、ワークショップを実施。

▶人事担当者の学び

採用や職場設計において、“多様性を前提にした組織づくり”が不可欠であることを改めて示しています。ダイバーシティ推進や障害者雇用を「制度」ではなく「文化」として根付かせることが、離職防止や採用ブランディングにもつながります。

▶現場で検討できること

・社内勉強会や交流会で“共に学ぶ”文化を育てる

・採用ページや面接時に「多様性を重視する職場方針」を明示

・地域イベントや啓発企画への協賛/参加を通じて、社会的信用と採用力を向上

② FC東京とハローキティが共演!「ふくむすび」新ロゴ&特設サイト公開

東京都の福祉職場情報サイト「ふくむすび」が、ブランドロゴと特設サイトをリニューアルしました。若年層や未経験者にも“福祉を身近に感じてもらう”ことを目的に、動画・クイズ・求人検索機能などを拡充。さらにFC東京とのコラボでスタジアムイベントも開催され、福祉の魅力発信に新しい風を吹き込んでいます。

▶人事担当者の学び

採用活動を「求人告知」から「ブランド体験」へと進化させる好例です。福祉職の認知を高めるには、企業単位ではなく業界全体でポジティブなイメージを育てることが重要。若手層に対しては、遊び心や参加型の仕掛けが有効です。

▶現場で検討できること

・自社の採用広報を「理念発信型」へ刷新

・動画/ストーリー/クイズ形式のコンテンツで“体験的求人”を導入

・地域や企業とのコラボレーションによる採用イベントを企画

・応募前の接点づくり(マイページ登録・説明会・SNS発信)を強化

③ 「看護×福祉」新しいキャリアを拓く――横浜市が初の看護職向け福祉キャリアフェア開催

横浜市が主催する「未来をつくるキャリアフェア in 横浜」では、看護師が福祉施設で働くキャリアを知るためのフェアを初開催。特養や障害者支援施設など50法人が参加し、来場者は法人担当者との個別相談やトークセッションを通じて“医療から福祉への転身”の可能性を学べます。

▶人事担当者の学び

「看護×福祉」という異職種連携は、医療人材不足の時代における採用戦略の新潮流です。看護職の“生活支援への関心”を捉え、キャリア転換を支援する採用設計が求められます。また行政と連携した採用フェアは、信頼性と集客力を高める有効な手段です。

▶現場で検討できること

・医療経験を活かせるポジションを明示した求人票作成

・自社HPに「医療×福祉」のシナジーを打ち出す特設ページを設置

・行政主催イベントや包括支援センターと連携して採用チャネルを拡大

・看護職転職者のためのOJT/メンター制度を導入

④ NTTテクノクロス、「ツナガル・ブック®」改訂で聴覚障がい者支援を推進

NTTテクノクロスが発行する「ツナガル・ブック®」は、聴覚障がい者との円滑なコミュニケーションを支援する冊子です。今回の改訂では、実践的な対応例やICT活用方法を追加し、ダイバーシティ推進や心理的安全性の向上を目指しています。

▶人事担当者の学び

“障がい理解”を一部の施策ではなく、企業文化の中に組み込むことの重要性を示す好事例です。単なる啓発資料にとどまらず、組織全体のチームワークと定着率向上を支えるツールとして活用できます。

▶現場で検討できること

・「共に働く」視点で職場内コミュニケーション研修を実施

・入職オリエンテーションで障がい理解を含めた内容を導入

・字幕/チャットなどICTツールを日常業務に活用し、情報共有の公平性を確保

・社内報やSNSで多様な人材の活躍事例を発信

⑤ 「カラフルデイズフォーラム」開催——障害者雇用を“体感から学ぶ”イベント

株式会社スタートラインは、障害のある求職者と就労支援員を対象とした「カラフルデイズフォーラム」を開催。実際に働く障害者による講話や体験型ブースを通じて、“自分に合った働き方”を体感できるイベントです。支援員・企業双方が学び合う場として注目されています。

▶人事担当者の学び

障害者雇用は法定雇用率対応にとどまらず、企業と個人が共に成長する機会へと進化しています。体験型イベントによる“理解→体感→就労”の流れは、採用CX向上の優れた実践例です。

▶現場で検討できること

・採用前の職場体験会/見学会を定期開催

・支援機関との連携強化で求職者接点を拡大

・短時間勤務/テレワークなど柔軟な勤務制度を導入

・「障害者が活躍する職場」を自社ブランディングに組み込む

採用は“人を集める”から“関係を育てる”時代へ

今週のニュースから見えてくるのは、「採用活動=人との関係性づくり」という新しい流れです。

障害・年齢・職種の垣根を越え、多様な人材が共に働ける仕組みと文化を整えることが、これからの人事の最大の使命といえるでしょう。

全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★

□2025年10月13日~10月19日の注目ニュース

① 「親子で体験!福祉・介護の謎解きイベント」開催!楽しみながら福祉・介護を学ぼう!(奈良県)

記事の要約

奈良県は、2025年11月1日(土) に「親子で体験!福祉・介護の謎解きイベント」を開催します。

このイベントは、福祉や介護の仕事を“楽しみながら”学ぶことを目的としており、子どもたちがゲーム感覚で介護の現場を体験できる内容になっています。会場では、県内の福祉・介護事業所に勤務する若手職員「奈良県福祉・介護のお仕事PR隊」がナビゲーターとして参加。現場のリアルな声を交えながら、福祉のやりがいや魅力を親子で体験できる貴重な機会となります。

人事担当者にとっての学び

この取り組みから学べるのは、「採用の入口をもっと前倒しする発想」です。人材不足が続く福祉業界では、求人を出すだけでなく、子どもや保護者に“福祉のポジティブな印象”を届ける活動が、将来の担い手づくりにつながります。また、現役職員がPR隊として関わることで、社員のモチベーションや誇りの醸成にも寄与します。採用広報と社内エンゲージメントの両立という点で、他事業所にも応用できる事例です。

自分の事業所で検討できること

・地域イベント/学校連携への参画:地元自治体や学校と協力し、体験学習/出前授業/職業講話などに人材を派遣する。

・若手職員を広報の主役に:SNS/採用サイト/地域イベントなどで、若手が自ら仕事の魅力を語る仕組みを整える。

・“楽しく学ぶ福祉”の企画を自社でも:介護体験ゲームや車椅子リレーなど、親子で体験できる軽イベントを独自開催し、地域の信頼と関心を高める。

② 【開催まで1週間:10/21(火)】第1回エスプールグループカンファレンス開催!

記事の要約

人材サービスや環境ビジネスなどを展開する株式会社エスプールが、2025年10月21日(火) に「第1回エスプールグループカンファレンス」をオンライン開催します。

このカンファレンスは、「環境経営」「雇用」「情報セキュリティ」という3つのテーマを横断的に議論するもので、企業経営の未来に向けた新たな取り組みを共有する場として企画されています。福祉・介護業界にも関連する“持続可能な雇用”や“多様な人材の活躍支援”が主要テーマの一つに掲げられており、経営と人事の両面から注目を集めています。

人事担当者にとっての学び

このニュースのポイントは、人材マネジメントを「環境・社会・ガバナンス(ESG)」の文脈で捉える姿勢です。

近年、福祉業界でも“採用力=社会的信頼”という意識が強まりつつあります。働きやすさや公正な評価、情報管理、安全な労働環境の整備など、「人を大切にする経営」がそのまま採用ブランディングになる 時代です。

エスプールのように雇用を社会課題解決の一部として位置づける企業姿勢は、福祉法人・介護事業者にも共通する示唆を与えます。単なる人材確保にとどまらず、「どういう理念で雇用をつくるのか」という視点を持つことが、今後の採用広報・人事戦略で重要になっていきます。

自分の事業所で検討できること

・採用を“社会的価値の発信”として捉える:求人広告だけでなく、「福祉の仕事で社会に貢献している」というメッセージを発信する。

・SDGs/ESGの視点を人事方針に反映:例えば、女性/シニア/障がい者など、多様な人が働きやすい環境整備を明文化し、外部にも公開する。

・情報セキュリティ/労務管理の強化:福祉現場では個人情報の扱いが多いため、セキュリティ教育や就業ルールを体系化し、「安心して働ける職場」をアピールする。

③ 「障害福祉を理解してもらえれば」SNSで人気の動物パンを販売

記事の要約

富山県にある福祉事業所が運営するパン店が話題を集めています。

この店舗では、障がいのある27人の利用者が働き、それぞれの得意分野や個性を生かして製造・販売を担当。 SNSで人気の“動物パン”など、見た目も楽しい商品が地域の人々に愛されています。

事業所の担当者は「パンをきっかけに障害福祉を身近に感じてもらえれば」と語り、地域の交流拠点としての役割も担っています。単なる販売事業にとどまらず、地域共生社会の実現に向けた実践モデルとして注目されているニュースです。

人事担当者にとっての学び

このニュースが示すのは、「福祉×ビジネス×地域」の三位一体モデルの成功例です。

障がい者雇用を“支援”ではなく“活躍”の場としてデザインし、成果を見える形で社会に発信している点が特徴です。SNS発信によって共感と支持を得ることで、利用者自身のモチベーションや誇りも高まります。

福祉業界における採用・人事担当者にとっては、「働くこと=社会とつながること」という価値をどう可視化するかが今後の鍵となります。利用者・職員・地域住民の“三方よし”を意識した運営が、定着率や採用ブランディングにも直結することを学べる事例です。

自分の事業所で検討できること

・利用者/職員の強みを見つけて発信する:得意なこと/好きなことを業務に反映し、SNSや地域メディアで紹介する。

・地域と交わる“商品”や“体験”を企画:パン、雑貨、カフェ、アートなど、地域の人が気軽に訪れる入口をつくる。

・採用ブランディングにも活用:こうした活動を「地域に開かれた職場」「社会とつながる働き方」として求人/採用広報に取り入れる。

・広報担当=利用者/職員:現場の声や笑顔を伝える人を内部から起用し、発信のリアリティを高める。

④ 「インクルーシブパレード2025 OSAKA」開催決定!

記事の要約

一般社団法人インクルーシブデザイン協会(大阪市北区)は、2025年11月9日(土) に「インクルーシブパレード2025 OSAKA」を開催します。

このイベントは、聴覚障害当事者と協働して企画された“共生の祭典”で、御堂筋を舞台に多様な背景を持つ人々が共に行進します。「心のダイバーシティ」をテーマに、障害の有無を超えて誰もが尊重される社会の実現を目指す内容です。手話通訳者やボランティアスタッフも多数参加し、企業・団体・教育機関などがインクルーシブな取り組みを発信する機会にもなっています。

人事担当者にとっての学び

このパレードの意義は、“ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)を理念から実践へ”移す取り組みである点にあります。

福祉業界では、障がい者支援だけでなく「誰もが関われる仕組みづくり」そのものが社会的使命です。人事の観点では、「当事者と一緒につくる」姿勢こそが本当のインクルーシブデザインであることを示しています。

採用活動でも同様に、障がいのある職員や外国人スタッフ、高齢者など多様な人が“組織の一員として発信・参画できる文化”を育むことが、職場定着や社会的評価の向上につながります。

自分の事業所で検討できること

・当事者の声を反映した職場づくり:障がい当事者やシニア職員にヒアリングし、業務改善や研修内容に活かす。

・社内イベント/地域交流への参画:パレードやフェス、ボランティア活動などに法人単位で参加し、“地域共生”を体現する。

・多様性を発信する採用広報:「誰でも活躍できる職場」「障がい者が前向きに働く環境」など、自社のD&I事例を求人ページやSNSで可視化する。

・社内で“インクルーシブデー”を設ける:月1回など、全員で“多様性”を考える日を設け、社風として根づかせる。

⑤ 地域密着型デイサービス「だんらんの家」月刊広報誌『だんらん日和』10月号を公開

記事の要約

全国に展開する地域密着型デイサービス「だんらんの家」を運営する日本介護事業株式会社は、フランチャイズ本部として発行する月刊広報誌『だんらん日和(びより)』の2025年10月号を公開しました。

この広報誌は、各施設での日常のエピソードや利用者・職員のストーリーを掲載し、「心に寄り添う介護」をテーマに全国の事業所の取り組みを紹介しています。介護現場の“リアルで温かい瞬間”を伝える内容が好評で、地域住民や家族、加盟事業所との絆を深めるツールとして活用されています。

人事担当者にとっての学び

この取り組みが示すのは、「採用広報=求人広告ではない」という考え方です。

「だんらん日和」のように、日々の介護現場で生まれる小さな感動やスタッフの想いを“物語”として発信することが、採用ブランディングの最も強力な手段となります。

現場の声を通して「この職場で働きたい」「自分も誰かを支えたい」と感じてもらうことが、求人媒体よりも深い共感を生みます。

また、加盟店・本部・職員・地域住民が“ひとつのコミュニティ”としてつながる仕組みは、法人としての信頼性や定着率向上にも寄与します。

自分の事業所で検討できること

・現場発の広報コンテンツをつくる:毎月の活動紹介や職員インタビュー、利用者の声をまとめた“社内広報”を制作し、SNSやニュースレターで発信する。

・「想い」を採用ページに反映:求人票に“職員のストーリー”や“仕事の誇り”を掲載し、単なる条件提示ではないメッセージ性を持たせる。

・職員参加型の広報チームを作る:広報担当を現場スタッフから募り、「自分たちの仕事を語る文化」を育てる。

・地域連携を意識した発信:家族/地域住民/関係事業者にも共有できる形で、職場の取り組みを継続的に発信し、地域全体での信頼を築く。

今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★

□2025年10月6日~10月12日の注目ニュース

① 介護を学ぶ高校生が小学生に介護の魅力を伝える(TBS NEWS DIG)

宮崎県日南市で、地元高校の福祉科生徒が小学生に介護の授業を行い、業界の魅力を伝えました。

このような「未来世代への啓発活動」は、長期的な人材確保の第一歩といえるでしょう。

人事担当者にとっての学び

・若年層向けの「職業教育」や「出張授業」は、業界の認知度を高める採用広報の一種。

・地域連携により「地元で働く」意識を高めることができる。

・教育機関と組むことで、自社の社会的存在意義を地域に発信できる。

自社で検討できること

・高校や中学校への出前授業・職場体験受け入れを通じて、地元人材との接点をつくる。

・「子どもたちに介護を伝える活動」をCSR・採用広報に位置づけ、採用ページで発信する。

・学生や保護者向けの“未来の介護職ガイド”など、自社独自の啓発資料を作成する。

② KAiGO PRiDE × イオン「MySCUE」共同開催|介護・ヘルスケアのアイデアアワード始動

介護×デザイン×テクノロジーの融合をめざす「KAiGO DESIGN AWARD 2026」が始動。

イオンが共催し、全国から介護・ヘルスケアに関する新しいアイデアを募集します。

人事担当者にとっての学び

・外部アワード参加は採用ブランディングの有効な手段。

・「変化を恐れない文化」を社内外にアピールでき、応募者に“挑戦できる職場”の印象を与える。

・職員アイデアを発掘・表彰する文化は、モチベーション維持にも効果的。

自社で検討できること

・自施設版「アイデア提案制度」をつくり、現場発の改善案を評価・表彰する仕組みを導入。

・採用ページで「職員の発想が活かされる職場」を打ち出す。

・外部アワードへの参加・入賞を法人ブランド向上のPRに活用する。

③ JESUが障がい者eスポーツ支援人材育成セミナーを開催

日本eスポーツ連合(JESU)は、障がいのある人のeスポーツ参加を支援する人材を育成するセミナーを開催。

ICTやレクリエーションを通じた「新しい福祉のかたち」が注目されています。

人事担当者にとっての学び

・eスポーツやICTスキルを活かした支援は、若手職員や異業種経験者の関心を惹きつけやすい。

・レクリエーション領域にデジタル要素を取り入れることで、利用者満足度・差別化につながる。

・多様な人材が活躍できる“新しい支援分野”を提示することが、採用戦略上の武器になる。

自社で検討できること

・「ICT支援」「デジタルレク支援」など新しい職種カテゴリを検討。

・職員向けにICTリテラシー研修を実施し、新分野への対応力を高める。

・地域の団体と連携してeスポーツイベントを共催し、地域ブランドと採用認知を高める。

④ 社会福祉法人 檸檬会、東京都指定の「サービス管理責任者等基礎研修」開講へ

保育・福祉の大手法人「檸檬会」が、東京都指定のサービス管理責任者研修機関として研修を開始。

オンライン講義+演習を組み合わせ、現場で働きながらでも受講できる体制を整えています。

人事担当者にとっての学び

・自法人内で研修体系を整備することは、職員育成と定着を同時に促進できる。

・指定研修機関化は、地域ネットワーク形成とブランド強化に直結する。

・eラーニング導入により、学びやすい環境づくりが採用訴求にもつながる。

自社で検討できること

・「社内資格」や「階層別研修コース」を設け、キャリア形成を明確化。

・研修計画を採用説明会や求人票に明示して、育成方針を見える化する。

・地域連携型研修を実施し、他法人との交流・合同育成を推進する。

⑤ ネットアーツ、放課後等デイサービス向け「個別支援セミナー」を開催

施設運営システム「HUG」を提供するネットアーツが、報酬改定対応をテーマにオンラインセミナーを実施。

個別支援計画の質を高める実務的な内容で、現場の理解促進を目的としています。

人事担当者にとっての学び

・制度改定に即応できる知識を持つ職員の確保が、採用競争力を左右する。

・「教育に投資する法人」であることを可視化すれば、求職者の信頼を得やすい。

・DXベンダーと連携することで、現場支援と採用訴求を両立できる。

自社で検討できること

・制度改定をテーマにした社内研修を定例化し、最新知識の共有体制をつくる。

・HUGなどのツール導入を検討し、業務効率化を図る。

・採用説明で「教育と制度対応の両輪で成長できる職場」であることを伝える。

なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★

□2025年9月29日~10月5日の注目ニュース

① 『大阪ケアウィーク’25』介護業界の主要企業180社が集結!業界の未来が見える展示会

概要:

2025年10月15日〜17日、インテックス大阪で開催される「大阪ケアウィーク’25」には、介護・福祉・健康関連の主要企業180社が出展予定。AI・IoTを活用した介護テクノロジーや職場改革に関するセミナーも多数開催されます。

人事担当者の注目ポイント:

・最新の介護DXやロボット技術が集結し、「人手不足解消 × 業務効率化」のヒントが得られる

・他社のブランディング・採用広報の参考にできる

・展示会参加を採用活動・研修の一環として活用可能

実務での活用例:

自社の採用メッセージに「テクノロジー活用による働きやすさ」を取り入れ、若手・中高年層双方への訴求を強化する。

② 『マイナビ医療福祉キャリア』掲載職種を54に拡大!業界横断の採用プラットフォームへ

概要:

株式会社マイナビは「マイナビ福祉・介護のシゴト」をリニューアルし、新たに『マイナビ医療福祉キャリア』を開設。掲載職種を54まで拡大し、医療・介護・保育・薬科などを包括する総合型求人サイトに進化しました。

人事担当者の注目ポイント:

・「医療+福祉」連携採用を推進できる体制へ

・求人票の露出/応募データ分析が容易に

・施設ブランディングを発信できる多機能型サイト

実務での活用例:

複数職種を一元掲載して母集団形成力を高める。求人票に「働く人の声」「現場ストーリー」を盛り込み、共感型採用を強化する。

③ 京都の2福祉法人が「コラボインターン」開催!垣根を越えた人材育成の新モデル

概要:

京都府内の社会福祉法人みねやま福祉会と南山城学園が、2日間のコラボインターンを開催。

学生が複数法人の現場を見学・体験し、福祉の多様性を学ぶ機会を提供しました。

人事担当者の注目ポイント:

・他法人と連携した「地域全体で育てる採用」の実例

・福祉系以外の学生(教育・心理・経済学部など)も参加

・若年層への早期アプローチとブランディング効果が高い

実務での活用例:

地域の法人同士で合同インターンを企画し、職場比較体験を提供。大学・専門学校との接点を増やし、採用候補者との関係構築を進める。

④ 「障害福祉、就職選択肢に」足羽高校で職員が魅力を語るキャリア講話

概要:

福井県の足羽高校で、障害福祉施設の職員が高校生に仕事の魅力を伝えるキャリア講話を実施。

生徒の質問に対し、現場のやりがいや困難、達成感を率直に語りました。

人事担当者の注目ポイント:

・早期人材育成(高校段階からの啓発)の重要性

・職員の“リアルな声”が福祉への関心を高める

・地域/学校連携による持続的な採用パイプ形成

実務での活用例:

地元高校への出前講座・施設見学・座談会を実施。若手職員を登壇させて、リアルな仕事の魅力を発信する。

⑤ 実践的な研修で全国400名が修了!ユースタイルカレッジの『強度行動障害支援者養成研修』

概要:

ユースタイルラボラトリーが実施する『強度行動障害支援者養成研修』では、2025年9月までに全国で400名以上が修了。

オンライン+演習形式で、短期間(2日間)で実践力を身につけられる内容が高評価を得ています。

人事担当者の注目ポイント:

・短期×実践型の人材育成モデルとして優秀

・ハイブリッド研修で地方人材も受講しやすい

・修了者実績を採用ブランディングに活用可能

実務での活用例:

現場職員に受講を促進し、支援スキルの底上げを図る。同時に、「強度行動障害対応力を備えた法人」として求職者への信頼性を高める。

今なら完全無料で人材採用!シニア向け求人サイト「キャリア65」を要チェック!★

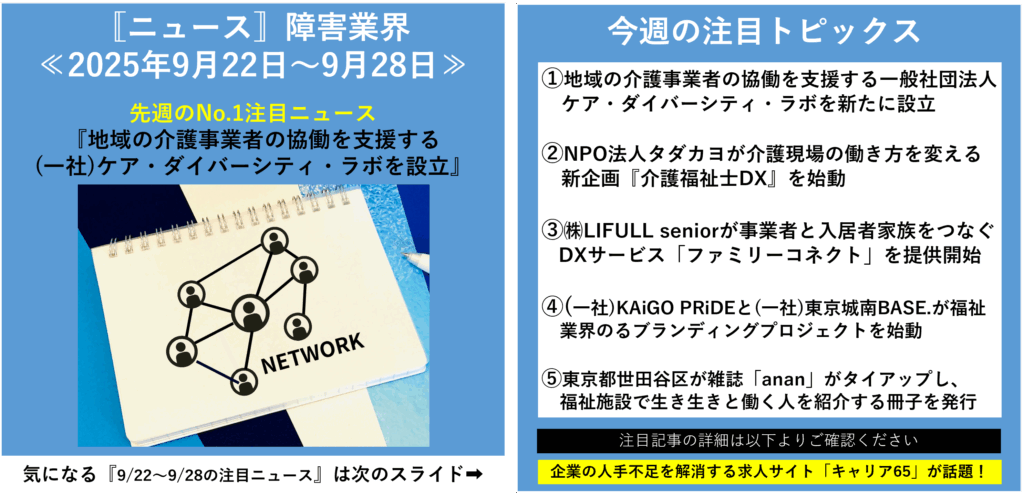

□2025年9月22日~9月28日の注目ニュース

① 地域の介護事業者の協働を支援 小濱氏が新法人 「小規模でも協力すれば乗り越えられる」

■ 記事の要約

介護経営コンサルタントの小濱道博氏が、新法人「ケア・ダイバーシティ・ラボ」を設立。地域の小規模介護事業者が合同で研修やBCP訓練、事務業務の共同化を行い、スケールメリットを活かして経営を安定化させる「協働化モデル」を推進する。外国人材支援やICT・AI導入、DE&I経営のサポートなど多角的な活動も展開予定。

■ 人事担当者にとっての学び

・小規模事業所単独では難しい採用/人材育成/研修を「協働」で実現できる。

・外国人材の定着支援やICT活用も、単独より共同で取り組む方がコスト削減・効率化につながる。

・今後は「協働型経営」が採用力/人材育成力を高める重要なキーワードになる。

■ 自分の事業所で検討できること

・近隣の事業者と連携し、合同採用説明会や研修会を開催する。

・BCP訓練や労務管理システムの共同導入でコストを下げる。

・外国人材受け入れについて、単独採用ではなく地域でサポート体制を構築する。

② 介護現場の働き方を変える新企画『介護福祉士DX』を始動

■ 記事の要約

NPO法人タダカヨが、介護現場の業務負担軽減とDX推進を目的に、新企画『介護福祉士DX』を2025年9月から開始。介護職員を対象に、IT/ICTツールの使い方や業務効率化手法をオンラインで講習・支援するスクール形式を設けている。現場からは「何から始めればいいかわからない」「学ぶ時間が取れない」といった声がある中、同スクールは実践的で分かりやすい教材や支援体制を意識している。また、リリース記念として、介護タレントがゲスト出演するオンラインイベント(2025年10月18日開催)も企画している。

■ 人事担当者にとっての学び

・DX人材育成のチャンネルを拡充

→介護現場にすでにいる職員を対象に、ITスキルを底上げする機会を提供することができる。スクール形式やオンライン講座など、従来の紙研修や現場OJTだけではリーチしにくい層にもアプローチできる。

・モチベーション向上と定着支援

→「学びたいけれど時間がない」「ICTは苦手」という現場の声を受け止めて支援体制を整えることで、職員の「現場で成長したい」という意欲を引き出し、離職抑制につなげる可能性がある。

・採用ブランディング強化

→「この施設では職員のスキルアップ支援が手厚い」「最新技術を導入している現場だ」というイメージを発信できれば、DX志向や向上心のある人材を引きつけやすくなる。

・段階的導入戦略のヒント

→最初から大規模なシステム導入をするのではなく、まずは導入可能なICTツールを使って“小さな成功体験”を積むことの重要性を示している。

■ 自分の事業所で検討できること

・導入候補ICTツール(記録支援、勤怠・シフト管理、チャット連絡) の中から、現場負荷が低く即使えるものを選定し、職員に小規模導入して使ってもらう。

・定期的なDX研修会 をオンライン含めて設け、ICT未経験層も安心して学べる環境を整備する

・職員の声を傾聴する フィードバック制度を設け、「ここが使いにくい」「これがあれば便利」といった現場のニーズを集めながらDXツール選びを進める。

・DX支援プログラムとの連携検討

→今回のような外部スクールやNPOとの連携を模索し、自社での導入負荷を抑えながらスキル向上を支援する。

・採用案内に“DX研修あり”を訴求

→求人広告や採用パンフレットに「ICT研修制度あり」「DX研修受講可能」といったキャッチを入れて、応募者に学びの場があることを伝える。

③ 人手不足による介護施設の郵送・連絡業務負荷を軽減。LIFULL seniorが介護・福祉事業者と入居者ご家族をつなぐ業務DX支援サービス「ファミリーコネクト」を提供開始

■ 記事の要約

LIFULL senior は 2025年9月26日から、介護施設と利用者家族との間の請求書、領収書、施設だより、献立表、お知らせなどの郵送・連絡業務を電子化する業務支援サービス「ファミリーコネクト」を開始した。

背景には、施設スタッフが日常業務の合間に印刷、封入、郵送、電話連絡を並行して行う負担が大きい点や、郵送コストと手間が膨らんでいる課題がある。「ファミリーコネクト」では、請求書や各種お知らせを一括で電子送信する機能や、写真・動画で利用者の様子を家族に報告する機能も含まれる。これにより、郵送費および作業時間を削減しつつ、ご家族とのコミュニケーション強化を図れる。

■ 人事担当者にとっての学び

・業務効率化は現場負荷の軽減につながる

→人員が足りない状況では、事務や郵送業務の軽減がスタッフの時間と心理的余裕を確保する上で非常に重要。DX化で現場の“無駄タスク”を削ることが、定着率改善や採用成功につながる。

・DX導入による職員モラル向上の機会

→単純で負荷の高い作業から解放されることで、職員はよりケア(本来業務)に集中できる。これを訴求ポイントとして「この施設は働きやすさを追求している」といったイメージを内外に発信できる。

・家族とのコミュニケーションを武器に

→家族とのつながりを強める機能を提供することで、施設価値を高められる。採用面でも「家族との情報共有を重視する施設」という差別化要素になりうる。

・段階的導入と現場調整のモデル

→最初からすべて電子化を目指すのではなく、請求書・お知らせなど“送る頻度・量が高く負荷が大きいもの”から優先してDX化を進める戦略が示唆されている。

■ 自分の事業所で検討できること

・郵送/事務業務の棚卸し

→日常的に郵送・封入・連絡にかかっている時間とコストを洗い出し、DX化の優先対象を決める。

・「ファミリーコネクト」など外部サービスの導入検討

→新規構築するよりも、既存サービスを利用したほうがローコストかつスムーズな導入が可能。

・試験導入から本格展開へ

→まずは入居数が少ない拠点、あるいは特定フロアなど限定されたエリアで試験導入し、操作性や運用負荷を検証する。

・家族向け機能を活用する広報戦略

→写真・動画共有機能など、家族に安心感を与える機能を訴求して、利用希望者およびその家族の関心を引く。

・職員研修とフォローアップ体制の整備

→DXツールを使いこなせるように、職員向けマニュアル作成や定期フォロー、操作相談窓口の設置を検討する。

④ 介護にこそブランディングを!地域福祉への画期的取り組み「東京城南BASE.」ブランディングプロジェクトを本格始動

■ 記事の要約

一般社団法人KAiGO PRiDEと東京城南BASE.が共同でブランディングプロジェクトを開始。東京城南BASE.は地域の在宅系福祉事業者4社が立ち上げた共創プラットフォームで、採用・人材育成・広報など共通課題を協働解決する場。今回、「ともに、もっと、できる未来へ。」という法人パーパスとロゴを策定し、福祉分野における経営協働化とブランド価値向上を目指す。

■ 人事担当者にとっての学び

・福祉業界でも「ブランディング」=採用力強化のカギになる。

・明確なパーパスを持ち、地域社会や求職者に「理念と姿勢」を打ち出すことが人材確保につながる。

・単なる効率化ではなく、共創と個性の両立を重視する姿勢が、従業員満足度の向上や離職防止に寄与する。

■ 自分の事業所で検討できること

・自社パーパスや理念の再確認を行い、採用広報や説明会で伝わる形にする。

・近隣の福祉事業者と連携し、採用や育成での共同プロジェクトを立ち上げる。

・自社ロゴやビジュアルを整備し、「働きやすい・信頼できる」ブランドイメージを地域に発信する。

⑤ 福祉の仕事 魅力を発信 世田谷区×anan 冊子発行 「人材確保の一助になれば」

■ 記事の要約

東京都世田谷区は、若者に人気の女性誌「anan」と連携し、福祉の仕事の魅力を紹介する冊子を発行した。介護や保育など、区内の福祉現場で働く職員の声や仕事内容を取り上げ、やりがいを伝える構成となっている。冊子は区内の高校や大学、区役所などで配布され、福祉分野の人材確保を目指す。区担当者は「福祉の仕事に関心を持つきっかけにしてほしい」とコメントしている。

■ 人事担当者にとっての学び

・採用広報は「媒体選び」が重要

→一般的な求人媒体ではなく、若者層に人気のある雑誌とコラボすることで、福祉業界に関心が薄い層へリーチできる。

・現場職員のリアルな声が刺さる

→「やりがい」や「働く姿」を見せることが、応募検討者にとって最も説得力を持つ。求人票の条件提示だけでは不十分である。

・自治体やメディア連携の事例

→人材不足が深刻な分野では、自治体が主体的にメディアを巻き込み、業界イメージ向上を図る動きが進んでいる。

■ 自分の事業所で検討できること

・地域メディアや人気媒体とのコラボ広報

→フリーペーパーや地域誌、SNSインフルエンサーなどと組み、現場紹介やインタビュー記事を発信。

・職員インタビュー記事の強化

→既存職員の声や働く姿を社内で記事化・動画化して採用ページやパンフレットに活用。

・自治体/専門学校との協働企画

→冊子・イベント・オンラインセミナーなど、行政や教育機関と連携し、学生や若手層へ早期にアプローチ。

・採用広報に「やりがい」と「成長」を明示

→給与や勤務条件だけでなく、働きがい・キャリア形成の魅力をしっかり発信する。

■過去のニュースはこちらから